Kapitel 3: Ein bisschen Genetik

Das Rennen, wie Entwicklungsvorgänge ablaufen, dürfte außer in den Augen der in Kapitel 1 erwähnten Hardliner Darwin gewonnen haben. Zumindest lag er im Wesentlichen richtig, wenn heute auch das Eine oder Andere korrigiert werden musste. Trotzdem scheint es auch heute noch Lamarckianer zu geben, die wir wohl teilweise ausblenden müssen: Veganer glauben allen Ernstes, Hunde und Katzen durch entsprechende Kost zu reinen Pflanzenfressern umwandeln zu können, und nach der feministischen Theorie ist selbst das Geschlecht eine reine Erziehungssache, wobei sie allerdings bislang die Methode, mir der man einem Embryo im Embryo nach Belieben einen Schniedel anerziehen kann oder eben nicht, noch nicht öffentlich gemacht haben. Gehen wir trotzdem einmal politisch völlig unkorrekt davon aus, dass Darwin mit seiner Vorstellung, dass bei gegebener Grunddisposition jedes Individuums sich der bestangepasste Typ durchsetzt, in die richtige Richtung gedacht hat, und betrachten diese Vorgänge einmal auf molekularer Ebene.

Betrachtung der Grundlagen

Menschen und Menschenaffen haben aus Sicht der Genetik die gleichen Vorfahren. Genauer gesagt: Mensch und Schimpanse liegen 1,2% auseinander, Mensch und Gorilla 1,6%, Schimpanse und Gorilla 1,8%, Mensch/Schimpanse/Gorilla und Orang Utan je ca. 3,1%. Der Schimpanse scheint somit unser nächster biologischer Verwandter zu sein. Die biochemische Uhr, mit der sich Unterschiede im Erbgut ansammeln, tickt nach allen bisherigen Kenntnissen zeitlich ziemlich konstant, auch wenn außer der Zeit natürlich auch noch andere Einflüsse zu berücksichtigen sind, wie man an den Paarungen Mensch/Schimpanse/Gorilla ablesen kann.

Bei den sichtbaren Unterschieden zwischen den Arten muten solche kleinen Unterschied vermutlich für einen Außenstehenden recht eigentümlich an. Die Verwirrung dürfte noch weiter steigen, wenn man den genetischen Fingerabdruck hinzu nimmt: der ist so individuell, dass er theoretisch bei jedem der 7 Mrd. Menschen anders ist. Außerdem ist das Erbgut ist beim Menschen auf 46 Chromosomen verteilt, beim Schimpansen auf 48. Das Erbgut besteht aus ca. 3 Mrd. Genomen (das sind die Buchstaben des genetischen Alphabets) und kodiert je nach Lesart 23.000 bis 40.000 Gene, das sind die Bauanweisungen für Proteine. Das klingt nun auch wieder nicht nach besonders viel, kommt wikipedia doch auf ca. 5,7 Mio. Artikel auf 45 Mio. Seiten. Passt das alles irgendwie noch zueinander?

Bringen wir ein wenig Ordnung hinein. Beginnen wir mit dem DNA-Fingerabdruck. Der wird aus relativ kurzen, aber dafür hochvariablen Abschnitten an den Enden der Chromosomen gewonnen. Verschiedene Mechanismen, die mit Mutation im herkömmlichen Sinn nichts zu tun haben, sorgen dafür, dass bestimmte Sequenzen bei der Fortpflanzung immer wieder neu gemischt werden. Anscheinend haben diese Sequenzen etwas mit dem Altern zu tun, könnten aber auch bei immunologischen Vorgängen eine Rolle spielen. Jedenfalls kodieren sie nicht für irgendwelche Proteine und werden daher beim Abgleich der Ähnlichkeiten nicht mitgezählt. Wenn man sich vergegenwärtigt, dass es beim Zahlenlotto bereits 13.983.816 verschiedene Kombinationen gibt, wenn man 6 Zahlen aus 49 zieht, wird deutlich, dass wirklich nicht viel DNA-Material benötigt wird, um einen eindeutigen Fingerabdruck zu erzeugen. Das Problem wäre damit bereits beseitigt.

Ähnlich einfach lassen sich die 99% Übereinstimmung verstehen. Die DNA ist nichts anderes als ein riesiges Computerprogramm, das den Bau und die Funktion eines Organismus beschreibt, dazu noch eines, an dem die Natur seit Milliarden von Jahren bastelt. Die Übereinstimmung betrifft gewissermaßen die Funktionen des Programms, d.h. die Bauanweisungen für die Proteine. Einige dieser Funktionen werden nicht mehr benötigt, wenn eine neue Art entsteht, aber wie jeder gute Programmierer wird die nicht mehr benötigte Software nicht einfach entfernt, sondern in den Hintergrund geschoben und nicht mehr ausgeführt. Vielleicht bracht man sie ja später doch noch einmal. Erst wenn man nach Jahren feststellt, dass der Müll überhand nimmt, wird nie wieder Benötigtes entsorgt. Entsprechend geht die Natur mit ihrem Programm um. Es ist also nicht weiter ungewöhnlich, dass eine so hohe Übereinstimmung existiert, und die Differenzen resultieren daraus, dass fallweise einige Zeilen im Programm, d.h. einige Aminosäuren im Protein, durch andere ersetzt werden. Die Häufigkeit solcher Änderungen hat selbst beim technischen Programmieren oft statistischen Charakter, weshalb eben der Schluss, wann sich die Programme getrennt haben, möglich ist.

Was nun genau an Proteinen in welcher Menge benötigt wird, wird durch eine Vielzahl an Schaltern in der Software festgelegt, auf die wiederum eine Vielzahl von Parametern, die von außen kommen, bedient werden. Im Zellbetrieb können Parameter Proteine oder Ribonucleotide sein, die sich an die DNA anlagern und Funktionsaufrufe ermöglichen oder blockieren, oder die Ergebnisse eines Funktionslaufs = ein gebildetes Protein nachträglich noch einmal verändern. Tatsächlich nehmen diese Schalter mehr Raum ein als die Funktionen selbst, werden aber beim Vergleich gar nicht berücksichtigt. Und wenn man das doch macht und auch diese DNA-Sequenzen untersucht, erhält man immer noch kein vollständiges Bild, da angelagerten Stoffe auch dabei nicht mitgemessen werden.

Die Biologen haben diese nicht(Protein)kodierenden Bereiche lange Zeit ignoriert und sich darüber gewundert, dass die DNA anscheinend so viel Müll enthält, der nicht benötigt wird. Sie haben erst sehr spät begriffen, dass dieser Müll gar kein Müll ist, sondern über verschiedene ineinander greifende Mechanismen (z.B. RNA-Sequenzen, die von der DNA abgelesen werden), Regelmechanismen realisiert. Der Irrtum ist eigentlich verwunderlich, war doch aus allem, was man sonst in der Natur beobachtet, bereits bekannt, dass nichts so effektiv arbeitet wie die Natur. Der Aufwand, unnütze Sachen zu produzieren, führt unweigerlich dazu, dass die Spezies eliminiert wird, wenn sie das nicht schleunigst abstellt, und dann soll ausgerechnet im absoluten Basisbereich, der Steuerung durch Gene, ein Schlendrian sonder gleichen herrschen? Trotzdem hatte die Theorie der sinnlosen DNA ein langes Beharrungsvermögen, deren Ursache wir im Kapitel 2 beleuchtet haben.

Vererbung auf die DNA-Sequenz zu beschränken geht also grundsätzlich schief. Es ist schon eine bzw. zwei komplette Zellen notwendig, damit ein neuer Organismus bei der Begattung besteht. Verpflanzt man einen Zellkern einer menschlichen Eizelle in die eines Schimpansen oder umgekehrt, geht das schief, weil die Regelzustände der Zellen (= Botenstoffe des Zellkerns und des Zellkörpers) nicht zueinander passen. Die Mechanismen sind so komplex, dass selbst der Austausch von Zellkernen bei der gleichen Art Probleme verursachen und Clonen, d.h. adulte Zellen oder Zellkerne zu verwenden, ebenfalls in den meisten Fällen nicht das gewünschte Ergebnis hat.

Zusammengefasst: entsprechende individuelle Regelmechanismen der Genexpression unterstellt sind 99% Übereinstimmung mit dem Schimpansen nun auch kein Grund zum wundern, zumal einige Zeitgenossen dem Durchschnittsschimpansen mental noch deutlich näher stehen.

Passt das aber dann mit den vermeintlich wenigen Genen? Nun, zum einen spielen die „nichtkodierenden“ Sequenzen eine Rolle, zum anderen ein weiterer Trick der Natur. Wird ein Gen in ein Protein umgesetzt, hängt das Endprodukt auch davon ab, was sonst noch in der Zelle unterwegs ist. Die meisten Proteine werden nachträglich noch mehrfach umgebaut, bis sie ihre endgültige Form haben, und was im Stoffwechsel produziert wird, hängt eben auch davon ab, was sonst noch in der Zelle vorliegt. Unterschiedliche Werkzeuge in verschiedener Reihenfolge und Art eingesetzt können zu verschiedenen Produkten führen, und ähnlich wie beim Lottospiel entstehen hier aus einer vermeintlich kleinen Anzahl von Arbeitsanweisungen so viele Möglichkeiten, dass man sich keine Gedanken machen muss, mit 40.000 Genen etwas bescheiden ausgestattet zu sein.

Lediglich passen muss man bei der Frage, wie aus diesem Mikrokosmos ein Mensch, eine Schnecke oder eine Eiche entsteht. Einfache Stoffwechselzyklen, beispielsweise wie Zucker abgebaut und daraus Energie zur Muskelbewegung gewonnen wird, sind schon lange im Detail analysiert, aber im Detail herauszubekommen, welche Proteine oder sonstige Stoffe produziert werden müssen, damit aus einer Zelle eine Muskelzelle wird, und zwar genau da, wo ein Muskel hingehört, dürfte auch auf lange Sicht ein kaum lösbares Problem sein. Im Grunde ist das ein Schmetterlingseffekt: der Schmetterling schlägt in New York mit den Flügeln, und in London regnet es. Wir können den Effekt des Schlagens wohl eine Weile verfolgen, aber eben nicht bis London, weil wir beispielsweise übersehen haben, dass dazu auch eine Küchenschabe in Peking im richtigen Moment schaben musste. Das nennt man auch Komplexität, und die Unvorhersehbarkeit mancher Ereignisse aus ihren berücksichtigten Details Chaostheorie. Gehen wir einfach davon aus, dass die Natur eben nicht nur den Schmetterling und die Küchenschabe im Griff hat, sondern auch das wiehernde Pferd in Lissabon in im richtigen Moment wiehern lässt, wenn es mal nicht in London sondern in Paris regnen soll.

Entwicklung von Arten

Wie entstehen nun neue Arten? Dazu muss man erst einmal den Begriff „Art“ definieren. Eine Art besteht aus einer Gruppe von Individuen, die sich untereinander unbegrenzt fruchtbar fortpflanzen können. Wichtig ist die Fortpflanzungsfähigkeit. Pferde und Esel können auch zusammen Nachkommen haben (Maulesel bzw. Maultiere), die sich aber nicht fortpflanzen können. Gleichwohl ist das Beispiel nicht ganz unwichtig: ein Esel hat 31 Chromosomenpaare, ein Pferd 32. Obwohl das nicht zusammen passt, kommt zumindest im 1. Schritt etwas Funktionierendes heraus. Die Natur ist anscheinend variabler als man das gemeinhin glaubt.

Damit sich aus einer Art zwei Arten bilden, müssen sich zwei Gruppen bilden, die voneinander getrennt in unterschiedlichen Umgebungen leben. So lange es immer wieder zu einem Austausch zwischen den Gruppen kommt, werden sich lediglich verschiedene Rassen herausbilden, die an ihre jeweilige Umgebung angepasst sind, sich aber untereinander immer noch erfolgreich fortpflanzen können. Der Mensch ist eine Art mit vielen Rassen, auch wenn man das aus politischen Gründen nicht wahr haben will. Denn obwohl es vielleicht dem jeweiligen Schönheitsideal widerspricht, kann sich jeder Mann mit jeder Frau paaren und Kinder bekommen, die ein Gemisch aus beiden Phänotypen darstellen. Die Biologen schätzen, dass für die Bildung zweier Arten eine strikte Trennung von mindestens 1,4 Mio Jahren notwendig ist, d.h. eine Isolation einer Menschengruppe für 30-40.000 Jahre, wie man sie mit etwas Optimismus für die Aborigines unterstellen kann, ist bei weitem nicht ausreichend, um fruchtbare Fortpflanzung zu unterbinden.

Wie kommt es nun zu einer Differenzierung der verschiedenen Gruppen. Wenn wir die obigen Ausführungen Revue passieren lassen, kann eine Option darin bestehen, dass sich die Regelmechamismen verändern, ohne dass gleich wesentliche Teile des genetischen Plan geändert werden. Bestimmte Gene der DNA werden wieder ausgelesen, andere nicht mehr, und wenn sich Vertreter verschiedener Gruppen paaren, werden nicht nur die Genpools miteinander vermischt, sondern auch die Botenstoffe der Regelmechanismen, die mit den Geschlechtszellen natürlich ebenfalls weiter gegeben werden.

Diese Reaktionsmöglichkeit der Natur auf geänderte Bedingungen kann im ersten Schritt – Umgruppierung der Botenstoffe – natürlich nur begrenzt sein. Die Biologen sprechen von Umwelteinflüssen auf die Entwicklung, ohne allerdings viele der äußeren Symptome auf Mikromechanismen zurückführen zu können (vermutlich gehört der Problembereich „krebserregender Stoff“ hier hin). Hier steht wieder die Komplexität im Weg. Im zweiten Schritt kann man über mehrere Generationen von Änderungen in den DNA-Steuerabschnitten ausgehen, denn immerhin stellen diese den größeren Anteil an der Gesamt-DNA und sind ebenfalls von Mutationen betroffen. Aber auch das entzieht sich bislang aufgrund der Komplexität weitgehend einer systematischen Untersuchung.

Traditionell folgen die Biologen eher dem klassischen Modell, dass es zu Änderungen im genetischen Plan kommt, d.h. die proteinkodierenden Abschnitte verändert werden. Man kann solche Änderungen immerhin gut messen, und für verschiedene Merkmal wie beispielsweise die Augenfarbe oder verschiedene Krankheiten hat man auch genetische Unterschiede identifiziert.Ein Ansatz, mit dem man dokumentieren kann, dass man alles andere als doof ist, aber trotzdem stecken bleibt, wenn man die sichtbaren Unterschiede zwischen Mensch und Schimpanse herausarbeiten will.

Wie kommt es zu Änderungen in der DNA-Sequenz? Die erste Strategie der Natur: die DNA ist Mutationen unterworfen, d.h. einzelne Stellen der DNA-Sequenz werden durch unterschiedliche Ursachen zufällig verändert. Die weitere Auswahl übernimmt das Darwinsche Prinzip, d.h. positive Mutation, die Vorteile mit sich bringen, setzen sich im Laufe der Zeit durch, negative Mutationen werden ausgemerzt. So weit, so gut – oder besser so schlecht! Denn ganz so einfach ist die Sache nicht, wenn man etwas genauer darüber nachdenkt. Druseln wir das etwas auf.

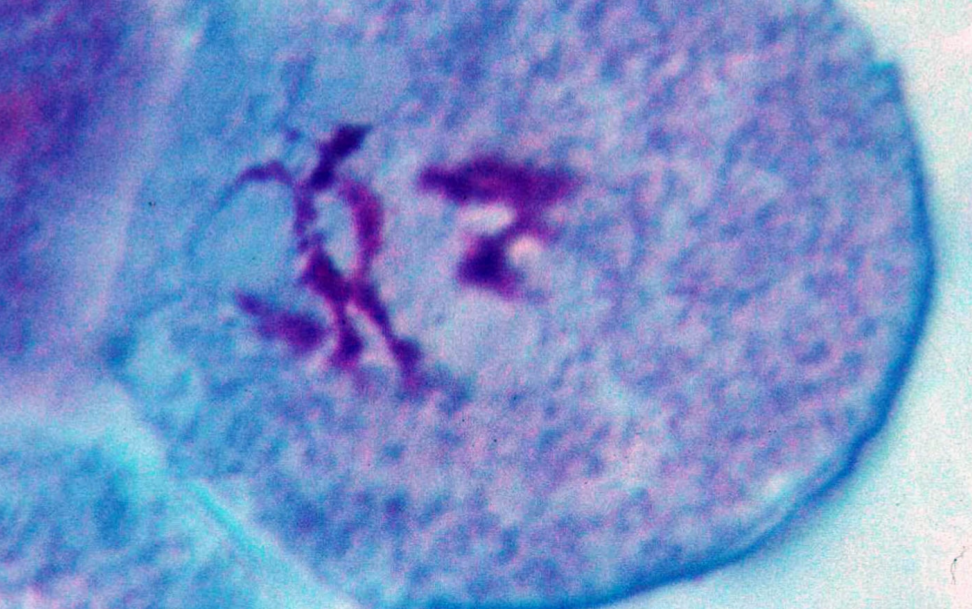

In den meisten Arten sind die Individuen mit zwei Sätzen von Chromosomenpaaren ausgestattet. Bei der geschlechtlichen Fortpflanzung wird von jedem Elternpaar jeweils ein Chromosom eines Paares weitergegeben. Kinder besitzen also gemischt die Merkmale beider Eltern, und deren Kinder wiederum zur Hälfte ebenfalls die beider Eltern und zu je einem Viertel wieder die eines Eltern. Das hat Gregor Mendel bei seinen Versuchen mit Erbsenpflanzen herausgefunden. So ganz stimmt die Statistik allerdings nicht, wenn mehr als ein Merkmal, das auf einem Chromosom angesiedelt ist, betrachtet wird, weil zwischen den Chromosomen auch Stücke ausgetauscht werden können: während der Aufteilung des gesamten Chromosomensatzes brechen die Chromosomen durch und übernehmen jeweils den Teil des entsprechenden anderen Chromosoms. Mit einigem Glück kann man das im Mikroskop sogar beobachten (hier bei Lilium candidum, Pollenmutterzellen):

Außer der einfachen Vater-Mutter-Mischungsregel hat die Natur also weitere Mischmechanismen erfunden, die die DNA-Programmierung noch variabler machen. Treffen hier verschiedene Baupläne in einem Teilaustausch aufeinander, kommen neue Programme heraus, ohne dass eine Mutation stattgefunden hätte.

Eine weitere Möglichkeit, mit der die Natur fallweise arbeitet, ist die Zusammenlegung oder Aufspaltung von Chromosomen oder deren Multiplizierung. Gegenüber dem Schimpansen sind beim Menschen zwei Chromosomen zu einem verspleißt. Allerdings ist das eine Baustelle zu sein, bei der auch viel schief gehen kann: die Unfruchtbarkeit von Nachkommen mit Eltern, die verschiedene Anzahlen von Chromosomen beisteuern, oder Behinderungen wie etwa bei der bekannten Trisomie 21 sind Beispiele. Man muss allerdings dazu sagen, dass Fehlschläge recht gut zu beobachten sind, weil sie halt auffallen, positive Ergebnisse aber in der Regel untergehen, da man gar nicht nach ihnen sucht und eher durch Zufall auf etwas stößt.

Eine ebenfalls verbreitete, von den Biologen aber auch lange übersehene (oder ignorierte) Variante ist der Gentransfer, der zwischen verschiedenen Spezies ablaufen kann, ohne dass diese direkt miteinander interagieren. Viren haben keinen eigenen Stoffwechsel, sondern pflegen ihre Programme in andere Zellen einzuschleusen. Damit das wie vorgesehen funktioniert, wird der Virencode fallweise in die Wirts-DNA integriert. Bei Befall verschiedener Spezies kann es dabei vorkommen, dass DNA-Teile von einer Spezies mitgenommen und auf den nächsten Wirt übertragen und somit Bestandteil des Programms werden. Die sich häufenden Probleme in der Landwirtschaft, dass Gene von glyphosatresistenten Getreidesorten auf Gräser übertragen wurden, was nun die Ernten mindert und nur unzureichend bekämpft werden kann, haben offenbart, dass die Natur diesen Weg sogar in relativ großem Umfang nutzt.

Jetzt haben wir zwar die wesentlichen Mechanismen für Veränderungen aufgezählt, aber ein weiteres Problem ist, wie sich diese manifestieren. Spielt sich eine Mutation – fassen wir einfachheitshalber mal alles unter diesem Begriff zusammen – in einer normalen Körperzelle ab, ist das ziemlich uninteressant: ist die Mutation schädlich, stirbt die Zelle ab (oder entwickelt sich als anderes Extrem zu einer Krebszelle), ist sie positiv, spielt das auch keine Rolle, denn rundherum befinden sich meist noch einige Millionen andere Zellen, die in der alten Form ihre Arbeit weiter erledigen. Eine Mutation kann nur dann wirksam werden, wenn sie so frühzeitig geschieht, dass viele andere Zellen ebenfalls betroffen sind, insbesondere die Geschlechtszellen, die das Ergebnis an die nächste Generation weitergeben. Als Mutationszeitpunkt kommt daher nur der Zeitraum von der Bildung der Geschlechtszellen (Samen- und Eizellen) bis zum wenige Zellen umfassenden Embryonalstadium in Frage. Ein recht kurzer Zeitraum, und damit noch alles weitgehend geordnet funktioniert, dürfte die Natur es so eingerichtet haben, dass solche Veränderungen während der Reduktionsteilung der Geschlechtszellen, der Meiose, besonders wahrscheinlich sind, während der normalen Teilung, der Mitose, aber nicht.

Sind nun Änderungen eingebaut, ist die geänderte Zelle ist aber nur eine unter vielen und muss sich im Wettlauf zur Befruchtung durchsetzen. Die Eizelle kann das, für Spermien wird das schon schwieriger. Und die Änderung muss auch zu einem lebensfähigen Embryo führen, sonst war das wieder nichts. Aber irgendwie geschieht das im hinreichenden Maßstab, um die Evolution in Gang zu halten, und mit einer relativ geringen Verlustrate (an der Stelle muss man allerdings auch einmal konzedieren, dass die natürliche Verlustrate höher ist als das, was wir heute gesellschaftlich/medizinisch akzeptieren. Wenn eines von 50 Kindern in der Natur nicht überlebensfähig wäre, die Familien sich aber auf 1-2 Kinder beschränken statt 10-18 wie früher, bekommt der Verlust emotionell eine ganz andere Qualität, und man ermöglicht auch diesem Fehlexperiment aus Sicht der Natur medizinisch ein langes Leben. Wohin das führt, wird man wohl erst nach vielen Generationen feststellen können).

Mit einem veränderten Individuum ist es aber noch nicht getan, denn die Veränderung muss sich auch ausbreiten. Nach den Mendelschen Gesetzen trägt nur die Hälfte der Nachkommen die Veränderung weiter, und erst in der zweiten Generation kann es zu „Reinblütern“ kommen, wenn Geschwister sich paaren. In der Regeln wird einer der wenigen Träger aber vermutlich auf einen der vielen Nichtträger treffen, und die Zahl der Träger bleibt gering. Durchsetzen kann sich eine Änderung nur, wenn der Fortpflanzungserfolg eines Trägers besser ist als der eines Nichtträgers. Anders als in Form dieser banalen Schlussfolgerung kann man das kaum formulieren, aber wohl kaum messen. Klar ist, dass ein Mensch mit langen Beinen besser vor einem Raubtier davon laufen kann als einer mit kurzen, aber die Unterschiede dürften zu Beginn der Entwicklung wohl ziemlich marginal ausfallen, und vielleicht überlebt der Lange ja auch nur deshalb häufiger, weil er außerdem schlau genug ist, den Kurzen vorgehen zu lassen und sich selbst im Hintergrund zu halten.

Was ich damit eigentlich sagen will: Wissenschaftler betrachten die Evolution gerne vom Ergebnis her, und dann scheint es klar, dass unter gewissen Voraussetzungen der aufrechte Gang günstiger ist als eine Fortbewegung auf vier Beinen und die Entwicklung zwangsweise in diese Richtung laufen musste. Nun, sie ist in diese Richtung verlaufen, so viel steht fest, aber zwangsweise? Die Einzelschritte sind unvorhersehbar und in der Regel so marginal, dass ein echter Fortschritt gar nicht zu konstatieren ist. Die Durchsetzung eines bestimmten Merkmals kann darüber hinaus auch im Gefolge anderer Änderungen verlaufen, die gar nicht im Blick der Interpretation sind. Man kann zwar versuchen, Modelle durchzurechnen, landet dann aber bei einem Dilemma, das heute sogar zu wirtschaftlichen Verwerfungen führt: solche Rechnungen werden kaum verstanden und erzeugen bereits dadurch den Anschein einer wissenschaftlichen Seriosität, den sie genau betrachtet gar nicht haben. Wenn man die Blickrichtung einmal umkehrt, wird schnell deutlich, worauf ich anspiele: vom Augenblick her wird man für viele Spezies Vermutungen anstellen können, wie sie sich weiter entwickeln, aber abgesehen davon, dass niemand zeitlich in der Lage ist, die Entwicklung tatsächlich zu beobachten, dürfte jeder ernsthafte Seher in die Zukunft zugeben, dass er nur seiner Fantasie freien Raum lässt.